原來下半身肥胖腫脹,竟然是「濕氣」惹的禍?讓中醫來替你解決!

下半身肥胖、腫脹、水腫,原來是濕氣在作怪!

你是否常常感到身體肌肉鬆軟、下肢水腫,或是經常頭痛、疲勞、倦怠、關節痠痛?這些看似日常的小毛病,可能正是「濕氣重」的表現,當氣血運行不暢,或有脾虛、腎虛等問題,就會導致「痰濕」滯留在體內,進而導致下半身肥胖腫脹。

中醫認為,下半身更是濕氣堆積的重點區域,若再加上氣血運行不暢,就會導致代謝不良,使脂肪和水分堆積在大腿、臀部,造成下半身肥胖和水腫。

- 「脾」:負責消化、吸收和運化水濕,當此功能失調,易造成消化不良、便秘等問題。此時如果服用瀉藥反而會損傷脾胃,導致運化水濕的功能更差,造成水腫及肥胖。

- 「腎」:尤其主宰水液代謝,腎虛容易導致水濕蓄留體內,水分及代謝廢物無法正常排出。尤其會影響腰部和下肢,因此造成肥胖產生。

〈延伸閱讀:身體濕氣重怎麼辦?帶你從飲食與穴道按摩著手,清除體內濕氣!〉

下半身濕氣重的表現:

- 下半身濕氣重表現1:下半身腫脹、無力、沉重感、容易疲倦

- 下半身濕氣重表現2:食慾不振、容易腹脹、大便軟散不易成形

- 下半身濕氣重表現3:腰痠背痛、怕冷、體質虛弱

- 下半身濕氣重表現4:下肢容易冰冷,尤其在冬天容易感到沉重和麻木

- 下半身濕氣重表現5:小便顏色較深、味道較重、女性分泌物較多

- 下半身濕氣重表現6:皮膚反覆搔癢、濕疹、常有水泡紅疹

- 下半身濕氣重表現7:口乾、口中常有黏膩感、口淡無味

針對「脾虛濕盛」型的體質,在中醫治療上以「健脾利濕」為主。可用茯苓、薏苡仁、黃耆、白朮、黨蔘、杜仲和枸杞(補腎)、丹參(促進血液循環)等藥材等,來調理水腫、腸胃脹氣、濕疹等問題,以及改善口淡無味導致的重口味飲食習慣,避免攝取過多的鹽分造成的水份滯留。

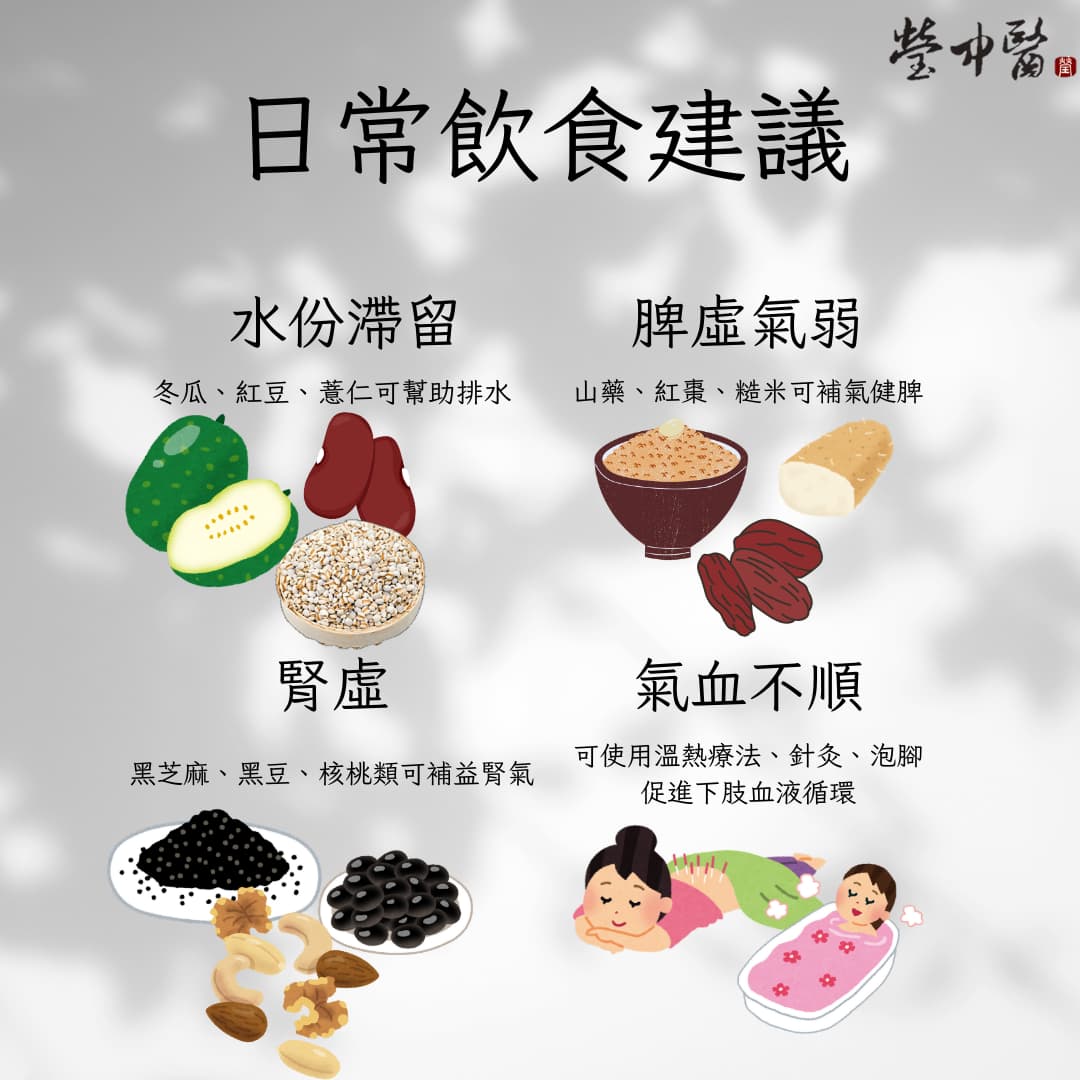

下半身腫脹的日常飲食建議

調理濕氣體質,飲食是最關鍵的日常基礎。中醫講求「食療先行」,透過選擇適合體質的食材,能夠幫助身體排濕、健脾補腎、促進氣血循環。以下針對不同體質與症狀,推薦對應的飲食方向與食材選擇,讓你在日常三餐中就能慢慢調整體質,改善水腫與下半身肥胖的問題。

〈延伸閱讀:大寒養生指南|吃對食物、養好身,讓你健康過好年!〉

- 水濕滯留:冬瓜、紅豆、薏仁可幫助水份排除

- 脾虛氣弱:山藥、紅棗、糙米可補氣健脾

- 腎虛:黑芝麻、黑豆、核桃類可補益腎氣

- 氣血不順:可通過溫熱療法,如艾灸、泡腳等來促進下肢血液循環。

下半身肥胖腫脹在日常如何改善?

下半身腫脹改善方法1:飲水(建議公斤數*30~50)

中醫認為,體內囤積的脂肪與代謝廢物需要排出,並且仰賴「水的載體作用」,水分可幫助氣血流通、利尿排濕。

建議每日飲水量依體重調整,一般人每日應攝取約1800~2400cc的溫開水,分次小口飲用,避免一次大量灌水,也避免時常喝冰水,否則容易傷脾胃、加重濕氣滯留。最好是在早晨起床時,先喝300cc溫水,這有助喚醒代謝系統,對身體會更好。

下半身腫脹改善方法2:避免久坐、久站

久坐會造成血液循環不良與下半身腫脹,久站則會使靜脈回流受阻,加重腿部沉重感。建議每坐1小時就站起來走動3~5分鐘,或做簡單的伸展。若工作性質無法避免久站,可在工作之餘,或是晚上睡前進行抬腿或腿部按摩,將會有助於下肢回流與減輕疲勞。

下半身腫脹改善方法3:飲食忌冰冷、油膩、甜食

避免過度食用生冷食物(如冰品、生菜沙拉)、口味過重、油炸、甜點與含糖飲料,這些食物不僅易造成脾胃虛寒,也會增加體內濕氣與脂肪堆積。尤其是脾虛體質者,應以「溫熱、清淡」為飲食原則,建議選擇蒸煮、燉煮方式烹調,每天可以飲用「薏仁紅豆水」幫助去濕,消除下半身腫脹的狀態。

〈延伸閱讀:虛胖體質怎麼瘦?中醫師靠2個方法改善體質!〉

下半身腫脹改善方法4:運動調理,循序漸進

建議不要做單一運動,可選擇有氧與肌肉交換訓練。因為有氧運動(如快走、游泳、有氧舞蹈)可以提高心肺功能、加強代謝,而肌肉訓練(如深蹲、橋式、平板支撐)可以避免減重過程中肌肉流失。

並且每週至少運動3~5次,每次30分鐘以上,搭配有氧運動,可提升新陳代謝並穩固肌肉結構,避免減重過程中肌肉流失。

下半身腫脹改善方法5:溫熱療法,促進氣血

體質偏寒、濕氣重者可透過泡腳、熱敷等方式提升下半身血液循環與代謝力。尤其冬季濕寒重,更應注重溫熱保養,在泡腳時可以加入艾草、薑片,有助驅寒化濕。

下半身腫脹改善方法6:調整日常作息,養肝健脾

熬夜、晚睡會傷肝傷脾,影響氣血生成與水液代謝,這些都會進而導致下半身濕氣重,保持健康正常的睡眠習慣對於身體很重要。建議晚間11點前入睡,可以幫助肝膽經順利排毒,提升身體排濕能力。

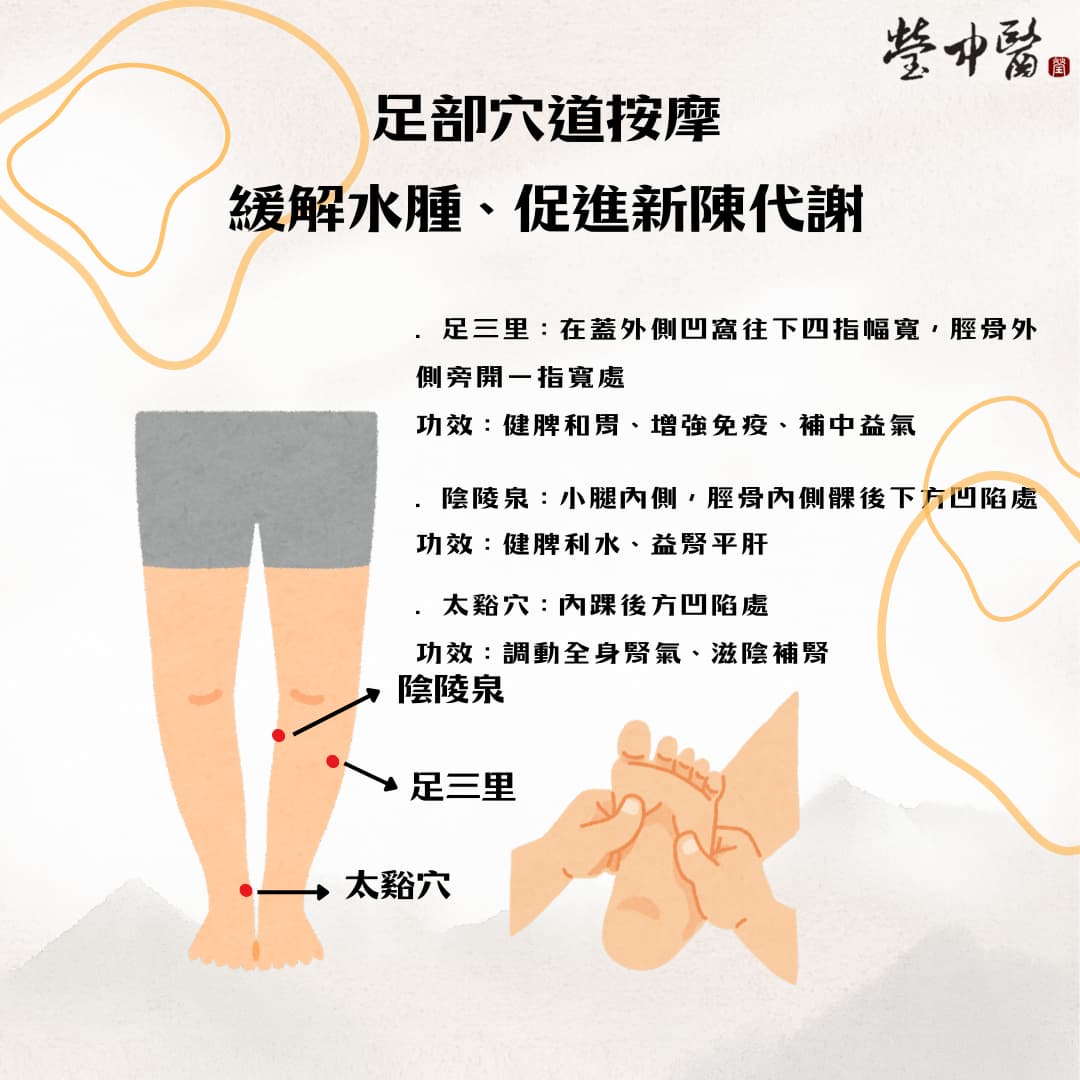

穴位按摩,幫助你不再下半身肥胖、腫脹!

透過簡單的穴位按摩,不僅能促進氣血循環,還能有效調理脾腎功能、幫助排濕。以下三個穴位,建議每日在早晨起床後或晚上泡腳後按壓3~5分鐘,可搭配溫熱毛巾或按摩油,並以指腹輕壓或畫圈方式按壓穴位,效果更佳。

〈延伸閱讀:穴位埋線注意事項懶人包!〉

減緩下半身肥胖穴位1:足三里

位置:在蓋外側凹窩往下四指幅寬,脛骨外側旁開一指寬處。

功效:健脾和胃、扶正培元、升降氣機。

減緩下半身肥胖穴位2:陰陵泉

位置:小腿內側,脛骨內側髁後下方凹陷處。

功效:健脾利水、益腎調經。

減緩下半身肥胖穴位3:太谿穴

位置:內踝後方凹陷處。

功效:調動全身腎氣、滋陰補腎。

〈延伸閱讀:中醫師教你輕盈一夏!4個穴道瘦腿又消腫!〉

結論

當代人常因生活壓力、飲食習慣及作息不良,導致體內濕氣累積,進而引發下半身腫脹等問題。從中醫角度來看,此類體態多與脾虛、腎虛及氣血循環不良有關。針對此一狀況,應該從根本調理,搭配清淡飲食、適度運動與良好生活習慣,才有助於改善體內代謝功能,進而達到消除下半身肥胖腫脹、調整體質的目的。

透過長期穩健且循序漸進的養生方式,才能真正健康並達成理想體態。如果你覺得自己有下半身肥胖、下半身腫脹的情形,歡迎聯繫我們,或是直接到瑩中醫看診,我們有著專業的醫師團隊,能夠幫助你解決身體的健康問題。